都市における人と自然のかかわりあいを育む「アーバン・ネイチャー」試論

山崎 嵩拓(神戸芸術工科大学)

新たな時代の都市像と人物像

2020年に科学雑誌Natureから発表された論文によれば、地球上の人工物の総質量が、生物の総質量を上回ったそうである。動物の総質量をプラスチックが上回り、植物の総質量を建築・土木構造物が上回るという試算が示された。また、変化の速度が極めて緩やかな地質を研究する専門家からは、21世紀において人類が地質的に主勢力とする「人新世(anthropocene)」という概念が提唱されている。地形や生態系に人間活動が与えたという膨大なエビデンスの蓄積に基づく概念である。こうした事実に基けば、もはや、地球環境に対する人間活動の責任を無視することはできない。

人間活動の拠点は都市である。陸地のわずか一部しか占めていない都市が、人間のエネルギー消費の70%以上を占めているという試算がある。産業革命以降ずっと、都市へのエネルギーと人間の流入は止まることなく、とうとう2007年には、人類の過半数が都市に暮らすようになった。都市は、莫大なエネルギーと、膨大な数の人間を引きつけ、生産と消費が繰り返されている。

それでは、人間活動が地球環境に対する責任を果たさなければならない時代に、その拠点である都市像をどのように描くべきだろうか。または、その都市で暮らす人物像はどのように描くべきだろうか。

人と自然のかかわりあい

人間活動と地球環境の関係を考えるために、まずは、私たち一人ひとりが環境に意識を向ける「動機付け」について考えてみたい。現在までに数多くの研究が、身近な自然との関わり合いの喪失が、人間の環境意識に負の影響をもたらすことを示している。この問題は「経験の消失(Extinction of Experience)」と呼ば、社会全体として環境を保全する意識が失われると、まちづくりにおける環境への配慮も失われ、次世代の都市生活がより一層自然環境と隔絶されたものになるという連鎖が危惧されている。このような負のスパイラルを断ち切り、持続可能な社会を形成する責任が、私たちの世代に課せられた使命といえよう。

また、都市における自然環境の質の低下は、人間にとっての居住環境の質の低下に直結する。例えば、都市化が急速に進んだ1970年頃に、居住地の人口密度と居住者の自然を求める行動の相関関係について論じた研究では、約7,500人/㎢を超えると、身近な行動が減り、約12,000人/㎢を超えると公園等での屋外での行動が減るという結果を報告している。つまり、過密化の進行に伴う身近の自然環境の喪失は、生活行動に直結しうるのである。また、公衆衛生分野からは、1980年代に、窓から緑が見える病室と緑が見えない病室の患者を比較し、ネガティブな発言の頻度や投薬が必要な回数は緑が見えないほうが多くなることを明らかにしている。いずれの研究結果も、人工物主体的な環境においても、都市生活における「自然とのかかわりあい」の重要性を支持するものである。

「自然とのかかわりあい」の重要性に都市のプランナーたちは目を瞑ってきたのかというと、まったくそういうわけではなさそうである。産業革命のロンドンに目を転じてみると、劣悪な労働者の居住環境が感染症を媒介し、健康状態を著しく損なうという問題が発生した。その解決策の1つが王室の庭園や狩猟地を公園として誰もが使用できる空間に改変していくことであった。劣悪な住居から解放された人々は、新鮮な空気を吸い、太陽の光を浴び、自然の美しさに触れることができたのである。以降、グリーンベルトやパークシステムなど、都市の自然的な土地利用の重要性は現在まで引き継がれている。

ただし、こうした計画論は、他の事業での負の影響を、別の事業によって緩和するということに主眼が置かれている。しかし現在は、当時よりも地球環境への負の影響が看過できない時代に突入してしまった。そのため今後は、「自然とのかかわりあい」はまちづくりのオプションとしてではなく、あらゆる規制・事業の根幹に据えるべきではないだろうか。

かかわりあいの充実に向けて

都市生活における「自然とのかかわりあい」をまちづくりの根幹に据えるためには、「かかわり」の質をいかに評価するか、という視点が欠かせない。そこで、「かかわり」の質を規定する要因について考察し、今後のまちづくりの留意点を示すことを試みる。

|知識

一例として、「漫然と見る」という状態と「じっくり観察する」という状態を対比させてみたい。両者は同じ「みる」という行為だが、そのかかわり方の積極性に差がある。あるいは「食べる」と「味わう」にも積極性に同様の差が存在しそうである。私たちがどのような瞬間に「観察」し「味わう」かを考えてみたい。小学生が植物を「観察」する場面をイメージすると、授業の中で葉の形状(鋸歯、全葉など)や葉の付き方(互生、対生など)の知識を得て、その特徴を実際の植物に当てはめようとするシーンを想像する。この場合、植物の特徴を見極めるために、じっくりと「観察」するのではないだろうか。あるいは、旅行客が地域の有名なレストランに足を運び、食べる前にシェフから食材や調理法に関する事細かな説明を受けた後はどうだろうか。この場合も、料理の特徴を見極めるために、じっくりと「味わう」のではないだろうか(図1)。これらの共通点は、事前の『知識』である。すなわち、「かかわり」の質が高い状態は、個人の知識が前提になっているのではないだろうか。

|時間

次に『知識』とは別の要因も考えてみたい。一例として、だだの「変化」を「移ろい」として感じ取る場面を想定してみる。いつもの通学・通勤路、卒業・入学のシーズンに近づくと、桜が咲き、季節の移ろいを感じることがある(図2)。または、近所の建築物が急になくなっている事に気づいた時、以前の建物を想像しようとすることはないだろうか。これらの場面では、観光地の桜並みにや、出張先での空き地に対する思いの巡らせ方とは違いがないだろうか。すなわち、「かかわり」の質が高い状態は、ある地域で過ごした一定の『時間』によって得られるという仮説である。

まとめると、「かかわり」の質を規定する2つの要因を見出すことができた。一つは『知識』であり、もう一つは『時間』である。次に、「かかわりあい」の質を高めるために、この2つの要素を主軸に据えたまちづくりのあり方について論じる。

かかわりあいを充実させるまちづくり:農を事例に

農のまちづくりを実例にあげて、自然とのかかわりあいを充実させるまちづくりについて展望する。

近年、街なかに残存する農を生かしたまちづくりに注目が集まっている。日本では2015年の年農業振興基本法の改正を契機に、これまでは宅地化すべきものと見做されていた都市農地が、都市にあるべきものと位置づけられるに至った。この改正に伴って、農地の保全を促すための施策が次々に示されている。一例をあげると、市民農園の幅広い主体による開設があげられる。これまで、相続の際に農地が宅地に転換されることが一般的であったが、農地を都市住民が区画を借りて耕作活動を楽しむことができる市民農園に作り替える事業により、一部の農地は農地としての姿を残すことができた。現在では、農家や行政だけではなく民間企業が開設する市民農園も増えてきた。

|知識の観点から:農業体験農園

このような農のまちづくりを、自然との「かかわり」の質の観点から評価する。まず『知識』では、実際の体験を通じて試行錯誤し、その中から果樹や益虫についての知識を得ていくことが重要である。この点をさらに発展させたのが農業体験農園という形態である。通常の市民農園は区画の契約のみで、農業に関する知識は自ら学ぶことを前提としている一方で、農業体験農園は、農家の指導を受けながら野菜の育て方を学ぶことができる。この点で高い質の「かかわり」が保証されている取り組みであるといえよう。実際に、面積当たりの野菜の収量(kg/㎡)を農業体験農園と市民農園で比較すると、その差は2倍以上あるという試算がある。このような自然に関する知識の習得を目的とした体験の場の創出は、「かかわり」の質を高める重要な取り組みであると考えられる。

|時間の観点から:菜園付き住宅

次に『時間』の観点では、市民農園は市民サービスの公平性の観点から、通常は2年間の契約期間に制限されてしまう。このような中で、近年は菜園付き住宅の開発が増えている。住宅地開発に菜園が組み込まれていれば、住宅主はずっと耕作活動を楽しむことができる。2年間の耕作活動では気づくことのできない天候などの影響も、長期的に実施することで感じ取れるのではないだろうか。特に街づくりの文脈では、街なかの農地が相続などを理由に喪失せざるを得ない場合、戸建て住宅団地などが開発されることが一般的であり、もとの農ある風景は跡形もなく変わるものであった。また一定規模以上の開発であれば、小さな公園が事業者の公共貢献により供出されるものの、その規模や配置の問題からあまり使われない空間になってしまう問題、さらにはその小規模な公園をわざわざ定期的に手入れしなければならない管理コストの問題があった。その中で、菜園付き住宅の開発はこの2つの問題を同時に解決し、かつ、「かかわり」の質を高める可能性がある。

おわりに:「かかわりモデル」

ここまで、都市における人と自然のかかわりあいの質を高める方法について、『知識』『時間』を切り口に解題してきた。このコンセプトは、まちづくりのオプションとして取り組むものではなく、あらゆるまちづくりで根幹に据えなければならないものだと確信している。

最後に、このかかわりをモデル化したものを示して終わりにする(図3)。かかわりにも、いろいろなバリエーションがある。中心のラインから上下に進んでいくにつれて、かかわりの質が高くなる様を示している。まず『知識』の軸では、第一に「風景の類比・類推」をあげた。入道雲が日本地図の形に似ているとか、水たまりがキツネの形に似ているとか、そんな日常にある風景への気づきをイメージしている。第二に、「地域の基礎的な知識」である。日ごろ使っている公園や河川敷に関する知識を持っていると、その形の意味を推し量ることができるだろう。そして第三に「生態学」あるいは「歴史学」の知識をあげた。これらは、地域内の物事の関係性を理解する代表的な2つの視点と考えている。次に『時間』の軸では、1日・1年・10年の順にかかわりの質が高まっていくことを表現している。それぞれ、時間変化・季節変化・気候変化に対応している。

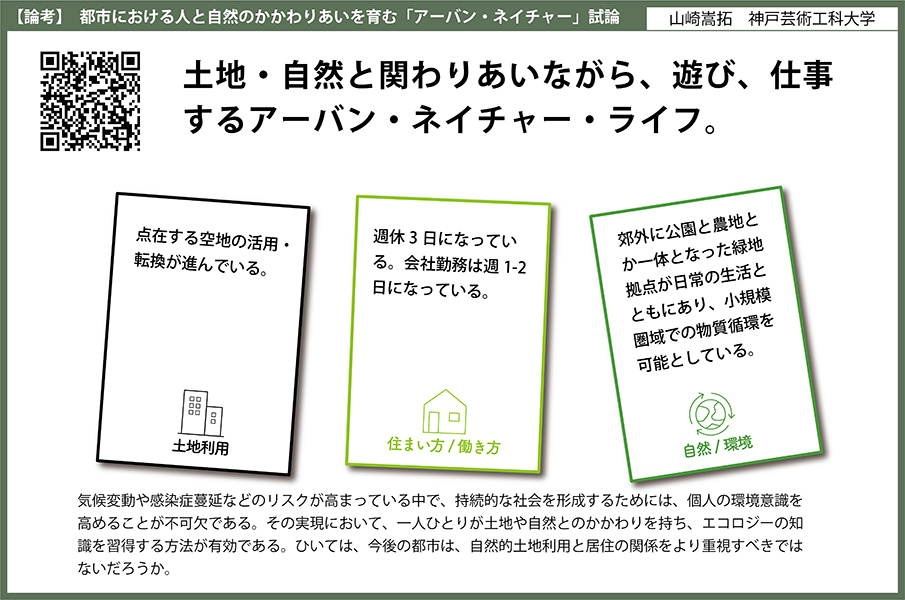

都市における自然との「かかわり」の質を高める挑戦は、様々な街づくりの現場で実施すべきものである。あくまでも、他の事業で生み出す負の側面を相殺するような取り組み方から脱却しなければならないことは、ここで強調しておきたい。このコンセプトが、都市に自然をもたらすだけではなく、自然とそのような都市が形作られて行ってほしいという願いを込めて「アーバンネイチャー」と名付けた。将来世代のための都市が自然の恵みを最大限に享受する「アーバンネイチャー」ライフが当たり前のものになるために挑戦を続けていきたい。

参考文献・資料

Elhacham, E., Ben-Uri, L., Grozovski, J. et al. Global human-made mass exceeds all living biomass. Nature 588, 442–444 (2020)

品田 穣, 都市の自然史:人間と自然のかかわり合い,中公新書 361, 1974

Ulrich RS. View through a window may influence recovery from surgery. Science. 1984; 224(4647):420-1.

田原 眞一, 横張 真, 栗田 英治, 寺田 徹, 都市住民の農園における生産活動がもたらす農作物の生産量の推定とその評価, ランドスケープ研究, 2011, 74 巻, 5 号, p. 685-688

曽我 昌史, 今井 葉子, 土屋 一彬(2016)『「経験の消失」時代における自然環境保全 : 人と自然との関係を問い直す』ワイルドライフ・フォーラム,20 巻2 号,P.24-27

国際連合「世界都市人口予測・2018年改訂版」

https://www.jircas.go.jp/ja/program/program_d/blog/20180523

(閲覧:令和3年5月24日)