いまこそ田園都市

松本 邦彦(大阪大学)

100年前に実現できなかった本当の田園都市を今こそ実現

日本は既に人口減少のフェーズに突入し、地方都市圏の郊外や農山村区域等などの一部においては、土地の放棄や粗放的管理の進行、空き家等の都市問題が先行して顕在化してきており、大都市圏においても待ったなしの状況といえる。

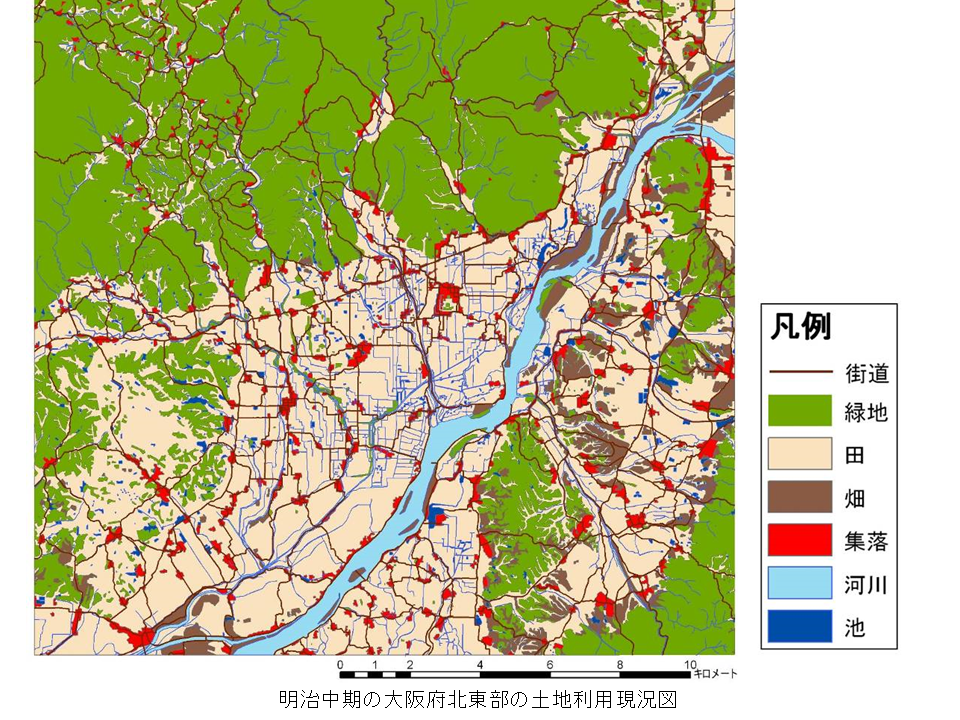

特に大都市圏縁辺部は、1968年の新都市計画法施行に伴い導入された区域区分に際し、市街化区域が過大に設定されることで多くの都市農地を抱える地域となり、そこは「計画的に市街化」が図られることなく現在に至っている。一方で市街化調整区域においても、都市計画法34条各号に基づく開発許可や調整区域地区計画等の導入により、市街化を抑制すべきという区域の性格もなし崩し的に弱まってきてしまった現状である。

このような1968年新都市計画法による都市計画の失敗とも言える大都市圏の縁辺部であるが、2040年の新たなライフスタイル「いまこそ田園都市」を実現する場となるべく、都市計画制度や経済の仕組み、新しい生活像を提案する。

これらは、これまでの右肩上がりの人口が増大する社会にあわせてチューニングされた政策から転換し、縮小型社会を土地利用そして暮らしの再編のチャンスと捉え、2040年までの20年をかけて大都市圏縁辺部を再構築するものとなる。

新たな「いまこそ田園都市」で実現できるライフスタイル

田園都市(Garden City)はエベネーザー・ハワード(Ebenezer Howard 1850-1928)により1898年1)に提唱された理想的都市像であり、19世紀の産業革命以後のイギリスで人口集中とそれに伴う都市環境の悪化を背景に、都市と農村の融合を目指したものである。ハワードは田園都市の建設方式や都市経営計画を示し、そこには土地の公有制や独特の税制、管理運営における住民参加の方式など、現在の都市経営にも通じる考え方も示されている2)。

構想は反響を呼び、日本をはじめ世界各地で同構想に基づく都市計画、住宅地計画がなされたが、導入にあたっては各地の都市化の状況や価値観にあわせて概念や都市構造の見直しが図られた。日本においても同様で、郊外に良好な住宅地をつくる理念には共感しつつも、働く場を内包する自立的な都市における職住近接のライフスタイル、人口拡大に伴う都市の無秩序な拡大を抑制する成長管理を担う緑地帯(グリーンベルト)などは実現されず、大都市と公共交通で連結された郊外住宅地として導入されることとなった。

本稿は、このように不完全な形で導入された田園都市構想を、人口減少が進展し、開発需要が落ち着いた2040年だからこそ、新しいライフスタイルにあわせた形で再定義し、導入・実現を検討しようというものである。

新たに提起する「いまこそ田園都市」は、地域の生態的ポテンシャルに呼応したかつての里山的土地利用が徐々に回復する大都市圏縁辺部において、自然環境や農業・農地を身近に感じながら都市住民が暮らすとともに、地域で農業・林業等を代々継承しながら土地を管理してきた人が、地域に与える環境価値の対価を受け取ることで生業を継承しやすくなる仕組みである。自然に囲まれた飲食店舗など、これまで実現が難しかった低密な都市的土地利用も可能となり、都心とは異なる新たな魅力・ライフスタイルを創出する場となる。以下にこうしたライフスタイルを享受する仮想の3人を設定し、より2040年の市街地像を具体的に考えてみたい。

_箕面市郷土資料館.png)

資料:箕面市郷土資料館

登場人物1:マンションで暮らしながら日々山や川を走り回る小学4年生の高橋陽 翔君とその両親

新しく引っ越したマンションのすぐ横には畑があって、その周りにはクワガタを捕まえたりできる山、夏に泳いだり魚を捕ったりできる川や、走り回れる田んぼがたくさんある。子どもは小学校から帰ってきてランドセルを置いたら、自転車に飛び乗って遊びにでかける毎日。川や山は危ないことも多いけれども、日々の経験でそれはわかったうえで楽しく遊んでいる。

晩ご飯のおかずに使う食材は、マンションオーナーで農家の福岡さんが栽培する野菜を毎月一定量をもらえることになっている。これは賃貸契約の付帯サービスで、とてもお得感があるし、野菜を通して季節の変化を日々感じられることも気に入っている。食材をきっかけに福岡さんとも家族ぐるみでお付き合いさせてもらっている。もちろん近所のお店で買うこともできるし、お惣菜を買える飲食店も結構揃っていて暮らしやすい。それにマンションのすぐ横の農地には高橋家の区画もあるので、そこで育てているコーンとオクラも今日の晩ご飯の食材に使えるかもしれない。野菜づくりは始めたばかりで、まだまだ上手く育てられないけれども、これも農家の福岡さんに教えてもらえるので、最近はなんとかそれっぽくなってきた。

登場人物2:すぐ横にある大規模農地で収穫できる自家栽培の農産物を使った飲食店開業を希望する38歳の中野さん夫婦

中野さん夫妻はお互いに飲食業界で働き、結婚を機に独立し、自分たちが生まれ育った地域での飲食店開業を考えていた。以前から自然に囲まれた豊かな環境で、食材には自分たちも栽培に関わりたいと漠然と考えていたけれども、かつて自分たちが育った地域は、たしかに農地は多く存在するのかもしれないが、市街地に点在していることで個々の面積は狭く、景観的にもあまり魅力を感じていなかった。それがこの20年間で、生まれ育った地域の景観は大きく変わってきた。いや正確に言えば、実家に立ち寄る度に地域の景観がどんどん整えられられていくような印象を受け、あらためて町を歩いてみると実際にまとまりのある農地が増え、周囲の河川も子どもが水遊びをできるようになっている。これまでは、都市圏から離れた農山村でしか自分たちの考える店舗を開業することはできないと思い込んでいたが、どうやら生まれ育った地域でもそれが実現できそうである。とは言ってもかつては市街化区域に位置するということもあり、土地・建物を借りるにも大きな費用負担が生じることは理解しており、そこがネックとなっていた。

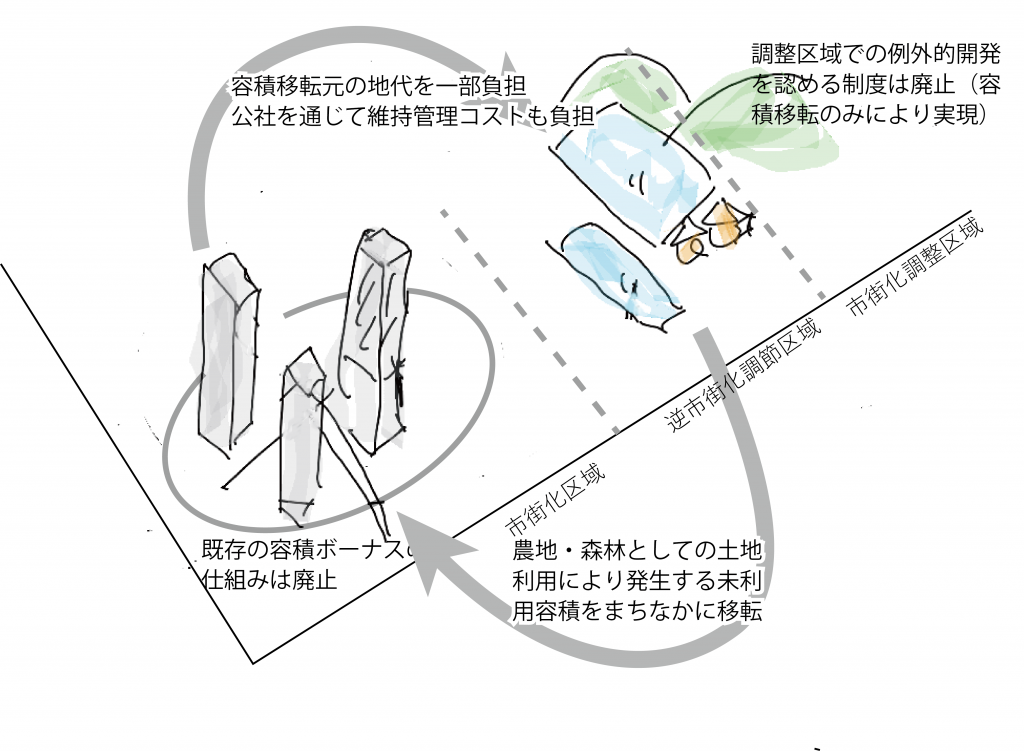

その問題が一気に解消したのは20xx年のこと、地域で多くの農地を所有する福岡さんの農地を格安で借りることができた。以前と全く異なる地代の水準に驚きながらも、福岡さんの説明によると、新しい都市計画の制度でこの土地の開発権の一部が駅前の開発に移転されて、そこの開発事業者が地代の一部を負担するし、農地を管理する費用も負担してくれるから、ぐっと安くなったらしい。難しいことはよくわからないけれども、とにかく市街地のすぐ隣で、広くてゆったりと土地を借りられることになり、農地と樹林に囲まれた飲食店を開業できることになった。今では年々充実してきた周囲の里山的環境とセットで楽しむ人も増えてきて、人気のお店となってきた。

登場人物3:代々継承してきた土地に愛着があるものの、都市的土地利用への転用ではなく農地を農地として継承したい75歳の福岡孝さん

市街化区域と市街化調整区域にまたがって複数の農地を代々所有してきたが、市街化区域内の農地は少しずつ売却し、かつての農地は宅地や店舗となっている。生産緑地指定により維持してきた農地に関しても、周りの外の農家が高齢化や相続発生のタイミングで生産緑地の指定を解除し、そのまま宅地化してきたのと同様に、子世代・将来にわたって維持していくことができるのか、20年前(2021年)は常々不安に感じていた。当時は、そもそも息子の健一が農地を引き継いでくれるのか、引き継いだとしても将来にわって農地として維持するのかもわからないし、そもそも息子にそういった期待をする自分も間違っているかもしれないのではと、悩みが悩みを生む状況であった。そうした悩みを解消してくれたのが、20xx年にできた新しい都市計画の仕組みであった。

農地をその機能を活かしながら利用してくれる人に対して、期限を設けて土地の貸し借りをしやすくなったし、借りる人にとっても農地とセットで印象店舗などの小規模開発もできるようになってメリットが大きくなったと思う。何より、これまでは市街化区域内の農地ということで活用できていなかった容積率も、それをまちなかの開発に移転することで地代を負担してくれるようになったし、地域の農業公社が管理コストや労働も一部負担してもらえるようになった。これまでは、不動産会社の賃貸住宅経営の営業が頻繁に来ていたけれども、そういった不動産経営も必要なくなって、市街地でこれからも農地を農地として継承することができそうで、とても嬉しく思っている。農地の周辺も、かつて住宅であったところなどが徐々に樹林などの自然に戻ってきて、農地と一体となった景観が生まれつつあり、地域が徐々に変わってきているのを楽しみに感じている。新しく地域に移住してくる人とも、農業を通じて交流ができて、小学生には昔の山遊びや川遊びも教えてあげるようになった。

市街化調整区域に所有していた大規模農地も新しい区域に編入されたけれども、農業を続けていく上では何の支障もないし、旧市街化区域にあった農地と同じように、うまく農地として他の人が活用できる仕組みもできた。その上、グリーンベルトに指定されたことで公社がよりサポートをしてくれるそうだ。ただ、国道沿いに所有している土地もグリーンベルトに指定されたので、今はコンビニエンスストアとして貸し出しているけれども、次の定期開発許可申請のタイミングで継続は困難となるようだ。地代収入は減るけれども、ここでも開発権の移転ができるようになったので、それほど大きな問題とはならないようだ。

何より、自分が子どもの頃にあった地域の里山的景観が徐々にではあるが戻ってきているのが一番うれしく、野山をかけまわる子どもたちがいる風景を楽しんでいる。

人口増加時代に延びきった市街地を対象とする逆市街化の仕組み

2章に示した「今こそ田園都市」のライフスタイルおよびそれを実現させる都市の姿を本章にて整理する。

本稿で対象とする大都市圏縁辺部の土地利用および自然環境・景観に関する現在の問題は、1968年の新都市計画法制定とともに導入された「市街化区域と市街化調整区域の区分の創設」「開発許可制度」に起因するところが大きい。両制度は、人口増加時代の開発コントロール実行手段として、まさに車の両輪のように機能し、都市における市街化すべきエリアと保全型のエリアとを線引きし、土地利用に関する大きな秩序形成に貢献したと評価できる。

一方で、法制定当時の人口/開発需要が右肩上がりの時代から、徐々にその増加の速度も落ち着き、とうとう人口減少のフェーズへと転換した。人口増減と開発需要増減には時間差があるが、今後開発需要も確実に停滞・減少していくことは容易に想像することができる。大きく変化してきている社会に対して、2021年の現在は、これまでと同様のツールで対応している状況にある。

そこで本稿では、都市計画法、特に区域区分と開発許可制度という基本的かつ重要なツールの大幅な変更について実験的思考をめぐらし、人口増加時代に延びきった市街地を対象とする逆市街化の仕組みを検討する。さらに、それを通じて、かつて日本では部分的にしか実現することができなかった田園都市としてのまちの姿を、あらためて実現できるのかどうかも検討する。

具体的には、以下の1)~3)により実現される。

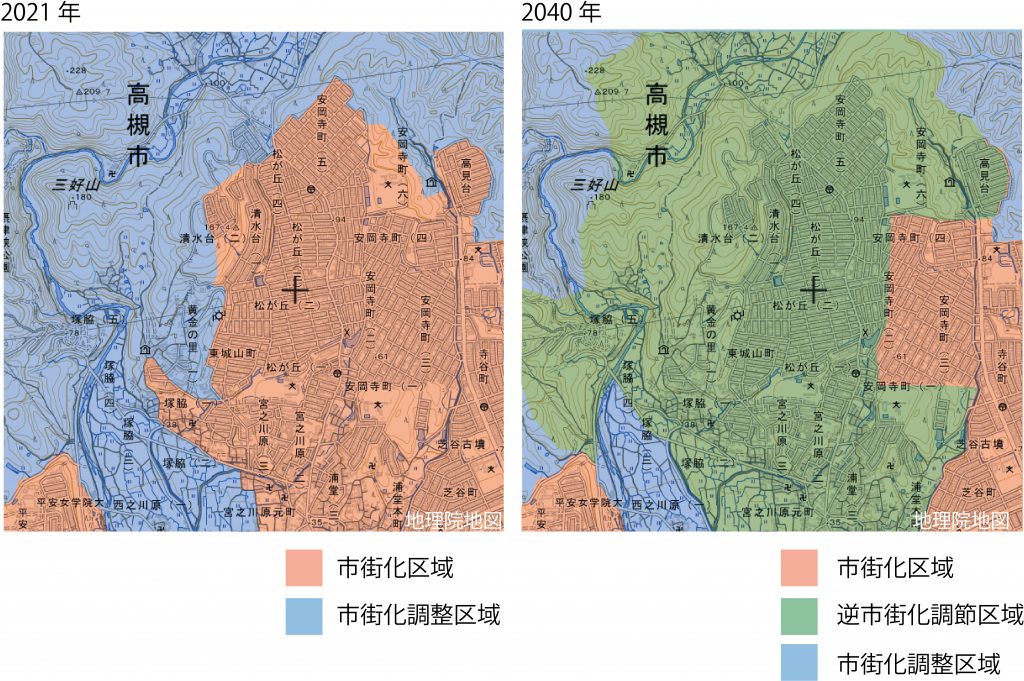

1)都市と農村の融合を目指した都市計画法に新たな区域区分「逆市街化調節区域」の創設

2)短中期での利用を前提とする開発許可制度創設

3)都市における総容積の上限設定と連動した容積率移転とそれに伴う土地管理義務の共有

仕組み1:都市と農村の融合を目指した都市計画法に新たな区域区分「逆市街化調節区域」の創設

都市計画法に基づく区域区分(市街化区域/市街化調整区域の2区分)を見直し、どっちつかずの曖昧な空間が拡がっていた区域区分境界付近を第三の区域区分である逆市街化調節区域として再編する。現状の市街化区域/市街化調整区域の両方にまたがる区域が対象となり、区域区分創設時の社会背景とは異なる現在の縮小型社会に対応した逆市街化を実現する区域となる。

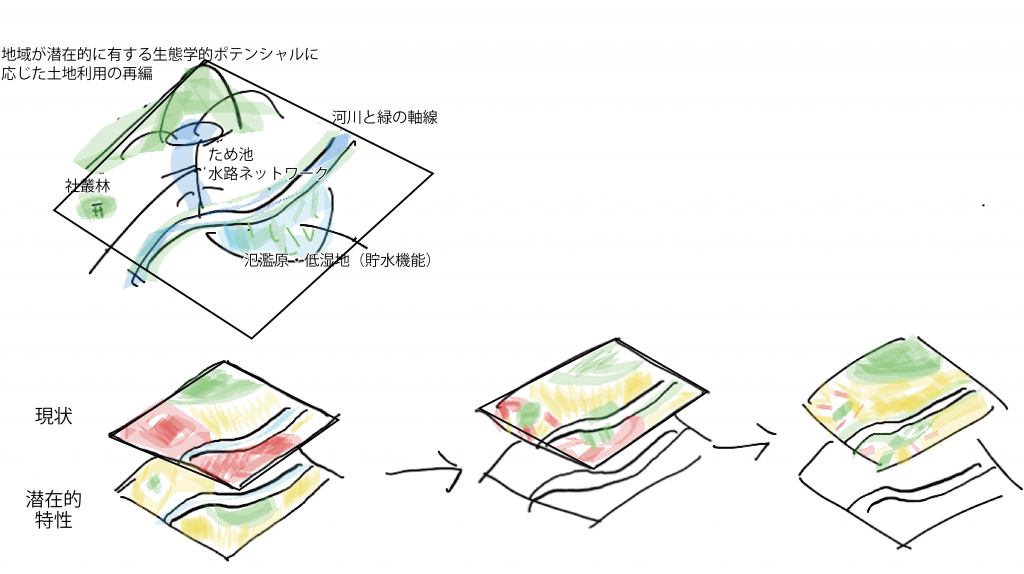

逆市街化調節区域は、生態系サービス(供給、調整、生息・生育地、文化的)の供給レベルや、社会的機能(神社、社叢林、入会地など)がまず優先され、土地利用の適正化が図られる。次いで、その他区域において市街化区域に準ずる形で居住や商工業などの都市的土地利用が導入される。

仕組み2:短中期での利用を前提とする新しい開発許可制度の創設

仕組み1に示した逆市街化調節区域が目標とする土地利用の実現に向けた大きな課題としては、既に都市的土地利用が展開し、一部では自然的土地利用との混在が発生していること、個々の開発行為をいかにコントロールするのかということがある。さらに農地や森林などの自然的土地利用は、その生態系サービスを保全するためには、適切な管理がなされること、土地の利用放棄を防止することが重要であり、そのためにはいかにして土地を継続して利用するかもポイントとなる。土地所有者の意思のもとに長期にわたる固定的な土地利用がなされることが一般的であるが、それでは利用放棄が発生しても、その状態が解消されないままとなってしまうため、短中期的な利用を前提とした可変性のある土地利用の仕組みを導入する。

具体的には現行の開発許可制度を発展させ、逆市街化調節区域では開発行為を許可の対象とする、開発許可の基準として従来の技術基準、立地基準に加えて生態学的基準を加えるとともに、さらに許可に伴う土地の利用を短期間かつ更新許可制とすることで利用放棄や未利用の状態を防止するとともに、もし発生した場合にも不許可後に他者の利用が斡旋され状態改善を目指すものである。そして許可審査のプロセスには、申請者の土地を継続的に適切に利用する強い意志を地域コミュニティが確認・協議するプロセスが導入され、地域環境の保全を担う一員としてのマインドが求められ、個人の利益のみを追求するフリーライダーは排除される。もちろん制約だけではなく、例えば税の扱いは自然的土地利用ほか公益的機能を有する土地利用の実態があれば、大幅な減免を受けることができるものとなる。なお、この変更に伴い市街化調整区域は従来よりも保全的性格を強めることとなり、都市計画法34条第11項に基づく条例や市街化調整区域での地区計画制度などの市街化調整区域での例外的開発を認めるツールは廃止されることとなる。

都市計画の大きな方針に関しても、生態学的土地評価に基づき地域本来の自然環境の拠点・ネットワークの回復・保全を基軸とした土地利用計画(ドイツのFプランなどに類似する)が自治体により定められ、この内容が開発許可の判断にあたっての大きな拠り所となる。短期間での許可と不許可の繰り返しが進行することで、地域で発生する空地や耕作放棄地の自己組織化的な解消がなされ、長い期間をかけて徐々に土地利用が自然生態的環境をベースにしたものへと整えられていくことになり、田園都市構想にて示された緑地帯などに代表される大規模緑地も実現される。

仕組み3 都市における総容積の上限設定と連動した容積率移転とそれに伴う土地管理義務の共有

開発に対して抑制的な方針をとる逆市街化調節区域の創設は、農地等の所有者にとっては将来の開発ポテンシャルが損なわれてしまうこと、農業と農地転用を伴った不動産経営とのトータルで都市における持続的な農業経営を実現してきた農家が成り立たなくなるなど、特に土地所有者の経済的な面でのデメリットが発生し、制度が破綻する可能性を有している。そこで都市およびその近傍で法定容積率を活用できない農地や森林などの土地利用であっても、経済的なデメリットが生じない仕組みとして、都市内での容積移転制度を併せて導入することを提案する。

人口減少時代だからこそ、都市内・圏域内での容積総量に上限を定め、その設定値は人口動態に応じて増減させる(容積人口フレーム方式)。これとあわせて、都市再生特別措置法ほかによって実現されてきた容積率緩和の仕組みは基本的に廃止し、それにより容積上積みを実現するためには、圏域内での余剰容積を移転することが求められるようになる。また新たな市街化調整区域での例外的開発行為も容積総量の範囲内で許可を受けることが可能となる。逆市街化調節区域では、自然的土地利用や農地が有する未利用容積を市街化区域または逆市街化調節区域に移転することを可能とする。さらに容積移転に際しては、借り受けた側が貸し出した所有者とともに移転元の土地の維持管理の責任を負う義務も課される。移転した容積の大小に応じて、逆市街化調節区域内の自然的土地利用の維持管理コストが、都市中心部等で発生する開発主体により担われることになる。ただし個々の所有者同士の交渉による権利交換では、マッチング不成立など、交換成立の可能性が低下することが予想されるため、ランドバンクならぬ容積バンクの仕組みを運用する地域公社等の公的組織を設立し、その他にも遊休地管理・マッチング支援・維持管理支援などを担うことになる。公的な立場を活かし、自治体が策定した土地利用計画に沿った実際の土地利用適正化の運用がなされることとなり、さらには地域での新たな雇用を生むことも期待できる。

これらの制度により、都市農地を農地として保全することや、従来では叶わなかった土地の超低密利用も実現できることとなり、大規模緑地に点在する住宅地や飲食店舗といった新しいライフスタイルを実現する建築物の立地も可能となる。

おわりに

田園都市構想は、産業革命を発端とする都市への人口集中に伴う多くの都市問題を解決するべく提唱されたが、日本では大都市との共生を前提とした衛星都市として、職住近接のライフスタイル、グリーンベルトなどは実現されぬまま不完全な形で導入され、今に至る。しかし、2019年に発生した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を大きな契機として、新たなライフスタイルやこれまで主流化していなかったライフスタイルの関心が高まり、あわせてそれを実現できる都市の姿の議論も活発になっているが、その一部はかつて実現できなかった田園都市構想と重なるものも多いと考える。

かつての人口増加とは真逆の人口減少を迎えた現代において、これからの都市・地域像を描く手段としていまこそ、田園都市構想の実現を考えることは、ライフスタイルから紡ぎあげるプランニングの一つとなるだろう。

参考文献・資料

1)1898年に「明日-真の改革にいたる平和な道(To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform)」を出版した(1902年にわずかに改訂され「明日の田園都市(Garden Cities of To-morrow)」と改題)

2)都市計画用語研究会(2012)都市計画用語辞典 174-175 1)1898年に「明日-真の改革にいたる平和な道(To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform)」を出版した(1902年にわずかに改訂され「明日の田園都市(Garden Cities of To-morrow)」と改題)